論文募集Paper Submission

オーガナイズドセッション

オーガナイズドセッション

○ オーガナイズドセッションの提案 ※終了しました。多数の登録ありがとうございました。○ オーガナイズドセッション一覧

※「詳細」をクリックしていただくと詳細情報が、別ウインドウに開きます。

| # | O S 名 | |

| 1 | エージェント・シンセシス・エンジニアリングの設計・応用 | >>詳細 |

| 2 | 空間知能化とアプリケーション | >>詳細 |

| 3 | 人と機械システムとしての医療・福祉工学 | >>詳細 |

| 4 | RTミドルウエアコンテスト2019 | >>詳細 |

| 5 | 自動化・FAシステム+作業をするロボット | >>詳細 |

| 6 | ソフトメカニズム | >>詳細 |

| 7 | 人工筋肉を目指したソフトアクチュエータ・センサ | >>詳細 |

| 8 | ヒューマン・ロボット・インタラクション | >>詳細 |

| 9 | 医用工学と障害者支援 | >>詳細 |

| 10 | 触覚・力覚 | >>詳細 |

| 11 | 共創システム | >>詳細 |

| 12 | 測域センサを用いた計測と環境認識 | >>詳細 |

| 13 | 地域連携を活用した科学/技術/環境/教育の新展開と事例発表 | >>詳細 |

| 14 | 遠隔操縦ロボットシステム | >>詳細 |

| 15 | スワームシステム | >>詳細 |

| 16 | ユニバーサルデザインを考慮したシステム | >>詳細 |

| 17 | 空間知 | >>詳細 |

| 18 | 産業機器オープンネットワークインタフェースORiN | >>詳細 |

| 19 | 多指ハンドとインテリジェント物体操作 | >>詳細 |

| 20 | 移動ロボット機構 | >>詳細 |

| 21 | ナノ・マイクロシステムとその応用 ~超高速バイオアセンブラ,システム細胞工学,ナノ・マイクロロボット~ | >>詳細 |

| 22 | ホームロボット&システム | >>詳細 |

| 23 | 軽労化システム | >>詳細 |

| 24 | メカトロ教育のシステムと要素技術 | >>詳細 |

| 25 | つくばチャレンジ:市街地における自律移動ロボットの公開走行実験 | >>詳細 |

| 26 | 快適生活支援技術の実現化~人間と環境と人工物の調和~ | >>詳細 |

| 27 | 実学としての医工融合研究と次世代医療福祉システム | >>詳細 |

| 28 | 廃炉・廃止措置のための技術開発とシステムインテグレーション | >>詳細 |

| 29 | ロボットのための通信 | >>詳細 |

| 30 | 生物や人間の機能と機構に基づくバイオロボティクス | >>詳細 |

| 31 | スポーツ応用システム | >>詳細 |

| 32 | 水中・海中システムとその応用 | >>詳細 |

| 33 | レスキューを題材にしたロボットコンテスト | >>詳細 |

| 34 | レスキュー工学 | >>詳細 |

| 35 | 主観・感覚・行動計測とその応用 | >>詳細 |

| 36 | 人間機械共存システムの操作支援制御技術 | >>詳細 |

| 37 | 機構知 | >>詳細 |

| 38 | 農業システム,サステナブルシステムズデザインとインテグレーション | >>詳細 |

| 39 | 受動歩行の新展開 | >>詳細 |

| 40 | フレキシビリティを含む技術を核とした人と人とのインテグレーション | >>詳細 |

| 41 | ビジョンシステムとビジョン応用システム | >>詳細 |

| 42 | 移動ロボット | >>詳細 |

| 43 | 次世代ロボット共通プラットフォーム技術 | >>詳細 |

| 44 | ITS | >>詳細 |

| 45 | バイオミメティック知能とロボット | >>詳細 |

| 46 | RTシステムとオープン化 | >>詳細 |

| 47 | ヒューマノイド | >>詳細 |

| 48 | ロボット・セラピー・システム | >>詳細 |

| 49 | 飛行体とシステム | >>詳細 |

| 50 | マニピュレーションのためのロボット知能と学習 | >>詳細 |

| 51 | 生物移動情報学 | >>詳細 |

| 52 | 循環産業創成を目指した自律型セル生産ロボットシステム | >>詳細 |

| 53 | 無人機システム | >>詳細 |

| 54 | 地域課題の解決とシステムインテグレーション | >>詳細 |

| 55 | 福祉工学・ケア工学 | >>詳細 |

| 56 | 核融合炉遠隔保守技術 | >>詳細 |

| 57 | リハビリテーションロボットの開発と応用 | >>詳細 |

| 58 | 水中ロボットシステムの基礎と応用 | >>詳細 |

| 59 | 医用ロボットの基礎と応用 | >>詳細 |

| 60 | 協調安全に向けた技術開発と人の行動の定量化技術 | >>詳細 |

| 61 | 微細構造デバイス(MEMS、Lab on a Chip) | >>詳細 |

| 62 | 宇宙工学とシステムインテグレーション | >>詳細 |

講演申込み

講演申込み

講演申込みは、終了しました。多数のお申込ありがとうございました。

※お申し込みいただいた方へ

お申し込み頂いた内容等は、確認メールに記載のURLにて、ご確認頂けます。ご不明の点等は、プログラム委員会までお問い合わせ下さい。

>>プログラム委員会へメールする(規定のメーラーでの送信画面が開きます)

原稿執筆要項

原稿執筆要項

| 1. | 原稿には,その研究の目的・対象・方法はもちろん,得られた結果や導出過程までかいていただき,それによって,聴講者に内容を徹底させ,かつ来聴できない会員に講演内容を速報するものです. 原稿はPDFファイルによる電子投稿を原則とします. |

| 2. | 予稿集は,PDFファイルをUSBに収録して発行いたします. |

| 3. | 原稿に加えて、動画の添付も受け付けます。動画の作成及び投稿については、こちらを参照願います。 |

| 4. | 電子投稿の方法については,講演申込者に対して別途,お知らせいたします. |

○書式サンプル

| 1. | PDF形式による原稿サンプル:si2019sample.pdf |

| 2. | DOCX形式による原稿サンプル:si2019sample.docx |

| 3. | LaTeX形式による原稿サンプル:si2018sample_tex.zip |

○注意事項

| 1. | 一部のPDF作成ソフトウェアはデフォルトの用紙サイズが,A4ではなくリーガルサイズになっています.ご注意下さい. |

| 2. | 原稿用紙サイズはA4 版(縦297mm×横210mm)とし,余白部分は左右15mm,上20mm,下27mmを確保して下さい(プログラム委員会側でヘッダ・フッタ部分に情報を追加する予定ですので,ご注意下さい).よって,原稿作成領域は縦250mm×横180mm の枠内となります.(書式サンプルを参照). |

| 3. | ページ番号は出版委員会で割りつけますので,入稿される原稿にはページ番号を振らないで下さい.なお,そのためにも原稿下部のマージン(27mm)を厳守して下さい. |

| 4. | 一部のソフトウェアでは,元原稿のページ数に対して,PDFに変換された時のページ数が異なったり,最後に白紙のページが挿入されてしまう場合があります.入稿前にPDF自身のページ数をご確認下さい. |

○執筆要領

| 1. | 原稿は以下の順で書いてください. i. 和文による題目(本文よりも大きく)および著者所属と著者名(4行以内,登壇者に○) ii. 英文による題目および著者名と著者所属(4行以内,登壇者に○) iii. 英文アブストラクト(60words以内) iv. 本文 v. 引用文献 |

| 2. | 使用するフォントサイズとして,タイトルは16ポイント,著者名・所属は12ポイント,英文アブストラクトは9ポイント,本文・引用文献は10ポイントを目安として下さい. |

| 3. | 章見出しなどは本文の大きさに準じて,11~12ポイントをご使用下さい. |

| 4. | 文体は口語体とし,当用漢字およびひらがなを用い,新かな使いとします.ただし,外国語はカタカナまたは原語のままとします. |

| 5. | 用語はなるべく文部科学省またはJISで制定されたものを使用して下さい. |

| 6. | 単位は国際単位系(SI)を用い,数字はアラビア数字を使って下さい. |

| 7. | 量および単位記号(ローマ字またはギリシャ文字)は,なるべくJISで制定されたものを使用して下さい. |

| 8. | 図および表は,用紙枠内に張り付けて下さい. 写真はコントラストの強いものをご使用下さい. |

| 9. | 図および表の番号について,図はFig. 1,Fig. 2,…,表はTable 1,Table 2,…のように書き,英文による説明をつけて下さい. |

| 10. | 参考文献は,下記形式に従って本文の末尾にまとめて記入下さい. i. 雑誌の場合: [番号] 著者:論文題目,誌名,巻,号,始ページ-終ページ(発行年) ii. 単行本の場合:[番号] 著者:書名,ページ,発行所名(発行年) iii. 引用箇所に番号を右肩に小さく上付き文字として記入する. |

| 11. | 脚注は本文の下に横線を引き,その下に記入する.記号はページごとに※印を使う. |

○予稿集用動画ファイルについて

| 1. | 動画の入稿は必須ではありません.USBへ収録を希望される方のみご準備下さい。 |

| 2. | 著作権侵害とならぬようご注意下さい(音楽等のご使用はおやめ下さい)。 |

| 3. | 動画ファイルは,ファイルサイズ:10MB以内に編集して下さい。 |

| 4. | 動画のフォーマットはMPEG-4(ISO/IEC 14496)を使用してください. |

| 5. | MPEG-4以外の動画フォーマットで入稿された場合,出版委員会においてMPEG-4に変換しますが,その成否や品質については責任を負いかねます. |

予稿投稿の手順

予稿投稿の手順

| 1. | 講演申込・論文投稿ページの「申し込み内容変更・論文投稿(再投稿)」の下にある「ログイン」ボタンをクリックしてください. | ||

| 2. | 次に「申し込みID」と「申込パスワード」を入力して,「ログイン」ボタンをクリックしてください.

|

||

| 3. | ログイン後は「著作権譲渡に関する承諾」「予稿原稿ファイルの電子入稿(アップロード)」に書かれた指示に従ってください. |

>>講演申込み・論文投稿ページへ

予稿投稿締切 2019年9月24日(火)

表彰について

表彰について

SI2019で講演頂いた発表は以下の表彰の対象となります。-計測自動制御学会学術奨励賞

-SI部門賞(部門研究奨励賞)

-SI部門賞(部門若手奨励賞)

-優秀講演賞

優秀講演賞は、すべての講演に対して審査を行い、決定いたしますが、学術奨励賞ならびに若手奨励賞は、事前に審査希望の登録が必要となります。事前登録の方法については、以下を参考に登録をお願いいたします。

計測自動制御学会の若手会員の方は,計測自動制御学会学術奨励賞に応募することができます。

審査対象となる資格者は以下の通りです.

- 計測自動制御学会の会員,または入会申込中であること

- 研究奨励賞は発表時に30歳以下,技術奨励賞は発表時に35歳以下であること

- 過去に研究奨励賞または技術奨励賞のいずれかの受賞経験がないこと

賞の詳細についてはこちらをご覧下さい.

申請方法

SICE学術奨励賞申込ページから,別途申請してください.

部門研究奨励賞は、システムインテグレーション部門講演会と、それ以外のSI部門が主催・ 共催する講演会にて評価の高い研究発表を行った個人および共著者に、それぞれ原則1件に贈られます。すべての発表が審査対象であり,部門表彰委員会が選考を行います。

※公募は受け付けていません。

部門若手奨励賞は、システムインテグレーション部門が主催・共催する講演会にて評価の高い研究発表を行った35歳以下(発表時年齢)の個人に対して、原則5名に贈られます。審査対象となるためには、投稿時に審査を希望するする必要があります。

論文投稿時に、投稿サイトより、登録をお願いいたします。

システムインテグレーション部門講演会において発表された全ての発表を対象として審査を行い、講演会実行委員会が優秀講演賞を選出します。受賞者には表彰状を贈呈します。

※キーノート講演は、表彰の対象とはなりません。

講演方法について

講演方法について

スポットライトセッションでの3分間の口頭発表と,インタラクティブセッションでの45分間のポスター発表の両方を行っていただきます.

3分間のスポットライトセッション発表

- 講演者の交代を考慮し,講演は2分50秒程度で終わるようにお願いいたします.

- コンピュータはご自身のものをお使いください.

- プロジェクタへの接続は,HDMIもしくはVGAとします.

- コンピュータは一つ前の講演者が発表している間に接続し,つないだ状態で次の演者用席でお待ちください.

- 休憩時間に必ず接続テストをお願いいたします.

45分間のインタラクティブセッション発表

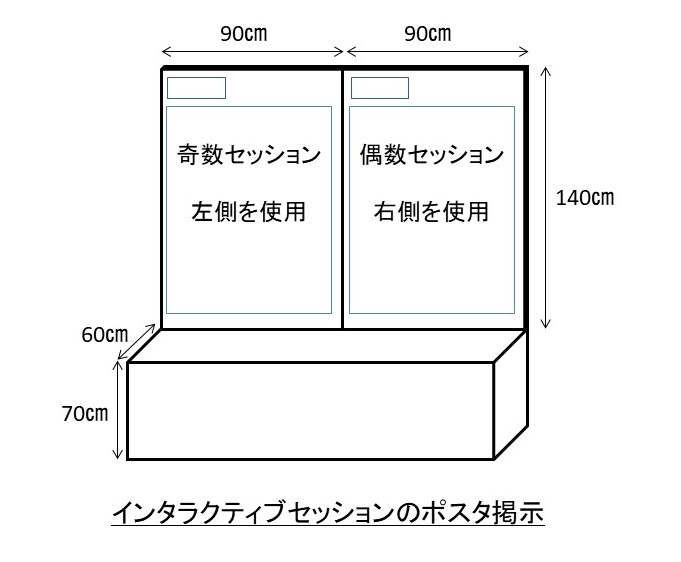

- ポスター掲示スペースとして1演題あたり,幅90cm・高さ210cmのパネル1台を割り当てます.

- パネル前に高さ70cmのテーブル(奥行60cm)が配置されます.

- ポスターサイズは,最大 A0ノビ(縦置き)1枚とします.

- ポスターの貼り付けには,掲示スペースにダルマピンをご用意しますのでご利用ください.

- ポスターの掲示スペースに,100Vの電源コンセントを1口ずつ用意します.

- パソコンや機器などを持ち込んで実演する場合,機器などの搬入・搬出・管理は発表者の責任において行ってください.また,周囲の発表に支障をきたすような音を発するもの,危険があるものなどは事務局の判断で取りやめて頂くことがありますのでご注意ください. 実演のための機器やポスターを直接会場へ事前送付することはご遠慮ください.

- ポスターセッションが終わると,休憩時間に次のポスターセッションのポスターに貼り替えて頂きます.休憩時間は20分ですので,速やかにポスターを撤去して頂くよう,ご協力をよろしく願いいたします.

スポットライトセッションでの15分間の口頭発表をお願いいたします.

15分間のスポットライトセッション発表

- スライド(パワーポイント等)を使った15分間の口頭発表をお願いいたします.質疑応答時間を含めるかどうかはオーガナイザーとご相談ください.

- コンピュータはご自身のものをお使いください.

- コンピュータは一つ前の講演者が発表している間に接続をお願いいたします.

- プロジェクタへの接続は,HDMIもしくはVGAとします.

- 休憩時間に接続テストをお願いいたします.

瀬戸大橋

第20回計測自動制御学会

協賛企業一覧

アーカイブティップス(株)

(株)アールティ

(有)追坂電子機器

サイバネットシステム(株)

(株)スパイス

(株)スリーディー

(株)データ変換研究所

(株)ナノシード

(株)日進機械

日本原子力研究開発機構

ビー・エル・オートテック(株)

北陽電機(株)

(株)本田技術研究所

マイクロテック・ラボラトリー(株)

マクソンジャパン(株)

(株)ロボティズ

(株)MGIC

RoboMaster日本委員会

(ニワカソフト(株))

TechShare(株)

THK(株)

VMC Motion Technologies(株)

第20回計測自動制御学会

システムインテグレーション

部門講演会

実行委員会

実行委員長 髙橋 悟 (香川大)

E-mail: si2019[a]sice-si.org

プログラム委員会

PC委員長 松野 隆幸(岡山大)

E-mail: si2019pc[a]sice-si.org

協賛企業一覧

アーカイブティップス(株)

(株)アールティ

(有)追坂電子機器

サイバネットシステム(株)

(株)スパイス

(株)スリーディー

(株)データ変換研究所

(株)ナノシード

(株)日進機械

日本原子力研究開発機構

ビー・エル・オートテック(株)

北陽電機(株)

(株)本田技術研究所

マイクロテック・ラボラトリー(株)

マクソンジャパン(株)

(株)ロボティズ

(株)MGIC

RoboMaster日本委員会

(ニワカソフト(株))

TechShare(株)

THK(株)

VMC Motion Technologies(株)